「訴訟を起こされた場合にかかる費用は1件につき20万ドル。全員が告訴して、勝つものとしても3,000万止まり。つまり、回収してウインカーを直すより安上がりだ。これが計算屋の言うところの”単純な保険数理”ってやつだよ[1]。」

これは、1991年に公開された映画「訴訟(Class Action)」のセリフの一つです。

この映画のモデルとなった自動車メーカーFord Motor Company(以降、フォード社)による「ピント事件」では、このセリフのように、人の命と企業収益を天秤に掛けて、企業収益を優先した「悪魔の計算」が行われていました。

「ピント事件」の概要はこうです。

フォード社は、1960年代後半に開発したコンパクトカー「ピント車」の燃料タンクに設計上の欠陥があることを知りながら、欠陥対策(11ドル/台)と事故時に払う賠償金を比較し、賠償金の総額の方が安価と判断し、欠陥を放置して販売し続けていました。

その後、1972年にピント車の事故が発生し、1名が死亡、1名が重傷を負いました。その後、裁判の過程で、同社が欠陥を認識していたことや、欠陥対策費用と事故賠償金の比較計算を行っていた事実が退職した技術者により開示されました。これを受けて、フォード社経営陣の判断は「悪魔の計算」と呼ばれました。

1978年、米国カリフォルニア州オレンジ郡地方裁判所の陪審員は、フォード社に対して、1億2,500万ドル(当時のレートで約243億円)の懲罰的賠償と約300万ドルの填補的賠償を課しました[2]。懲罰的賠償は、実質的な損害賠償とは別に加害者に制裁を与えるための賠償であり、英米法独特の制度です。(補填的賠償と懲罰的賠償については、第1章で詳しく説明します。)

裁判では、最終的に、1億2,500万ドルの懲罰的賠償が上告審で350億ドルに減額されて確定しました。この事件は映画「訴訟(Class Action)」のモデルとなるなど、当時、大きな話題になりました。また、企業が経営と人命をどのように考えるべきかという企業倫理のケーススタディとして、現在でも多くのビジネススクールの教材になっています。

この訴訟の背景となったのは、製造物責任(PL)法と呼ばれる法律です。PL法は、企業のリスクマネジメントにも深く関わる法律です。PL法の成り立ちや制定の影響、有効な対策を知っておくことは、企業のさらなる発展にも役立ちます。

今回は、PL法の歴史について、コンプライアンスのプロがその誕生からPL法制定後の影響まで、歴史を変えたエピソードを交えてご紹介します。

[1] 映画「訴訟(Class Action)」より一部を抜粋。

[2] 朝見 行弘「第2回 施行後の裁判例にみる製造物責任法」,『誌上法学講座』, https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202110_15.pdf (閲覧日:2022年5月16日)

1. PL法の誕生 消費者運動から始まった米国のPL法

世界で初めてPL法が制定されたのは米国です。その始まりは、産業革命を経た大量生産・大量消費の時代において、粗悪品や欠陥品によるトラブルから市民を守ろうとする消費者運動でした。まずは、PL法がいかに生まれたのか、詳しく見ていきましょう。

1-1. 米国PL法 世界のモデルとなった3つの基準

世界初のPL法は、1979年、米国で制定された「統一製造物責任法(Uniform Product Liability Act:統一PL法)」です。統一PL法は各州の商法を統一するためのモデル法[3]で、採用するかどうかは各州に委ねられており、連邦法のように全州に共通して適用される法律ではありませんでした。

ただし、統一PL法には、日本を含め、その後の各国PL法のモデルとなる次のような基準が初めて明記されました。

・欠陥の定義

・責任の主体

・厳格責任(無過失責任)

一つずつ見ていきましょう。

・欠陥の定義

統一PL法における欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いていることです。具体的には、製品自体の欠陥と広告・表示の欠陥を指します。

製品自体の欠陥は、2つに分類することができます。安全設計や安全装置が不十分であるなどの設計上の欠陥と、原材料や部品の品質管理・検査が不十分であるなどの製造上の欠陥です。

広告・表示の欠陥には、取扱説明書や警告ラベル等において指示や説明が不十分であるなどの欠陥や、カタログ・広告宣伝などにおける、安全に関する表示内容が事実と異なることなどの欠陥があります。

・責任の主体

PL責任の主体は、製造者です。製造者とは、製品の製造や加工を行った事業者です。具体的には、完成品メーカー、部品・材料メーカーです。統一PL法では責任主体に販売業者が含まれていますが、日本を含め多くの国では販売業者は含まれていません。

・厳格責任(無過失責任)

従来の法律では、不法行為に対して過失責任があるかどうかが問われました。製造者や販売業者に明らかな過失があると証明できなければ、被害者は損害賠償を受けることができなかったのです。一方、統一PL法では「厳格責任(Strict Liability)」が採用されています。厳格責任は、従来の過失責任に対して、無過失責任と呼ばれます。

具体的には、製品に欠陥があり、その欠陥により生命・身体・財産に損害を受けた場合、被害者は製造者や販売業者に過失があることを証明しなくても、損害賠償を受けることができるということです。

このように、統一PL法では、製造者の責任が明確に示されました。

1-2. 米国PL法の特徴 補填的賠償と懲罰的賠償

英国で18世紀に始まった産業革命は、19世紀には米国にも広がっていきました。米国は、20世紀には技術革新により世界一の工業国となり、大量生産と大量消費の時代に入りました。1903年、世界で初めて自動車の大量生産を実現したフォード社は、この頃、ヘンリー・フォードにより創業されています。

特に、1960年代には、大量生産・大量消費により、市場に様々な商品が出回るようになりました。生活が豊かになった反面、粗悪品や欠陥品によるトラブルが頻発し、消費者が怪我をするなどの被害を受ける事件が発生するようになりました。

しかし、当時の法律では、製品の欠陥により消費者が受けた被害に対する損害賠償を請求するには、被害者が製品の欠陥に対して、製造者の不法行為として、欠陥に対する過失を証明する必要がありました。

例えば、自動車の欠陥による事故で怪我や死亡した場合、損害賠償を請求するには、その自動車に設計や製造などにおける欠陥があり、その欠陥は自動者メーカーの過失により生じたことを、被害者が証明する必要があったということです。

トラブルの増大に伴い、企業を告発する消費者運動や欠陥製品に対する訴訟が増加しましたが、裁判で被害者が製造者の過失を証明することは非常に困難でした。その後、裁判官の裁量で製造者の過失を推定する判決も出ましたが、根拠となる法律がないため、被害者の救済には限界がありました。

このような背景により消費者保護運動への関心が高まっていた中、1962年、J.F.ケネディ大統領は、消費者利益の保護について以下の4つの権利を明示しました[4]。

- 安全である権利

- 知らされる権利

- 自由選択の権利

- 意見が反映される権利

これは、当時の消費者の被害に対して、法律で保護すべきというトレンドに対応したものでした。さらに1963年、カリフォルニア州最高裁判所は、世界で初めてPL訴訟に対して厳格責任を適用し、製造者の被害者に対する損害賠償責任を認めました。その後、各州の裁判所がこの判例に基づく厳格責任を採用するようになりました。

このように、消費者運動に伴う訴訟に基づいて導入された厳格責任により、企業は厳しくPL責任が問われるようになりました。被害者が企業を提訴する条件が緩和されたことに加えて、米国独自の制度である陪審員による懲罰的賠償制度と集団訴訟(Class Action:共通の被害者を数名が代表して訴訟できる制度)により、大量のPL訴訟が行われるようになりました。

米国では、補填的賠償とは別に懲罰的賠償が認められています。補填的賠償とは、債務が履行された場合に得たであろう利益の賠償であり、実質的な損害賠償に相当します。懲罰的賠償は、補填的賠償とは別に、加害者に制裁を与えるための賠償です。

この制度は、裁判で被告となった加害者に故意や悪意がある場合の制裁、または、類似案件の再発防止を目的として設定されました。冒頭のフォード社には、これらの理由で懲罰的賠償が課されました。

2000年以降は、PL裁判において、高額の懲罰的賠償が多く出されるようになりました。2004 年から2010 年の間では、PL訴訟全体の約9%で懲罰的賠償が認められています[5]。賠償額が補填的賠償の数百倍という判決もありました。そのため、米国連邦最高裁判所は、「懲罰的賠償は補填的賠償の10倍未満とすべき」という指針を出しましたが、法的拘束力はありませんでした。また、実際の裁判は各州法を基準に行われるため、その後も高額の懲罰的賠償が課される判決が見られました。

しかしながら、PL訴訟に耐えられず、倒産する企業が続出するという問題が発生したため、懲罰的賠償に金額の上限を設けたり、運用に制限をかける州が出始めています。現在でも、米国のPL法は統一PL法をモデル法としていますが、実際のPL訴訟に対する判断は各州法により異なります。

ここまで、世界で初めてPL法を制定した米国について見てきました。次章では、世界各国のPL法について見ていきます。

[3] 特定の問題につき統一的な模範となりうるものをモデル法という。各州の立法者が、その中から必要と判断する規則を立法する。

[4]後に、フォード大統領が5つ目の権利として「消費者教育を受ける権利」を加えました。

[5] 銀泉株式会社 銀泉リスクソリューションズ株式会社「米国における賠償責任の動向-PL(製造物責任)訴訟と雇用慣行賠償責任訴訟-」P.3, https://www.ginsen-gr.co.jp/news_pdf/rsr_q_201210_001.pdf (閲覧日:2022年5月17日)

2. PL法制定の広がり 欧州、アジア、日本での歴史を解説

米国で統一PL法が制定された後、欧州やアジア地域でもPL法の制定が続きました。まずは欧州から見ていきましょう。

2-1. 欧州のPL法の歴史

かつては欧州でも、製造物に欠陥があった場合、その欠陥により損害を受けた被害者が損害賠償を受けるには、不法行為として製造者に過失があったことを被害者が証明する必要がありました。そのため、欧州も米国と同様に、製造物の欠陥により被害を受けた消費者が損害賠償を受けることは難しい状態でした。

1957年、西ドイツのグリュネンタール社が開発した睡眠鎮静薬によるサリドマイド薬害事故、1974年、トルコ航空のマクダネル・ダグラス社製DC-10型機の墜落事故では、製造物の欠陥により数多くの被害者が出ました。このような事件を契機に、当時のEC委員会(EC:European Council)は、1968年頃からPL法の原典になる草案の検討を開始していました。

そして、EC委員会は1985年にPL指令(正式名称:欠陥製造物に対する賠償責任に関する加盟国の法律、規制及び行政規定等の均等化についてのEC閣僚理事会指令)を出しました。EC委員会が出すEC指令には法令と同じ効力があります。EC委員会は、EC加盟各国に対してPL指令に基づき1988年7月30日までに国内法を制定するように要請しました。

被害者が、欠陥による損害に対して製造者から損害賠償を受けやすくなったことは米国と同じですが、ほとんどの国では陪審員による懲罰的賠償制度がありません。そのため、欧州ではPL法制定後に米国のような大量の訴訟が発生する事態にはなりませんでした。

なお、PL指令では、米国の統一PL法と異なり販売業者は一義的に厳格責任(無過失責任)が適用されることはありません。製造業者、表示業者、輸入業者が特定できない場合は、販売業者は責任主体とはみなされないからです。

2-2. アジアのPL法の歴史

アジア各国でも、消費者保護を目的としてPL法が施行されてきました。欠陥の定義、責任の主体などの基準について、基本的な考え方は、欧米の法律と似ています。

主な国の施行年度を時系列に見ると次のようになります。

表)アジア各国のPL法施行年

| 施行年 | 国名 | 法律名 |

| 1986 | インド | 消費者保護法(製造物責任を規定) |

| 1992 | フィリピン | 消費者法(製造物責任を規定) |

| 1993 | 中国 | 製品品質法 |

| 1994 | 台湾 | 消費者保護法(製造責任を規定) |

| 1995 | 日本 | 製造物責任法 |

| 1999 | マレーシア | 消費者保護法(製造物責任を規定) |

| 2009 | タイ | 製造物責任法 |

このように、独立したPL法の制定以外に、消費者保護を目的として、消費者保護法の中で製造物責任を規定している国もあります。

2-3. 日本のPL法の歴史

続いて、日本のPL法について解説します。

PL法の施行前、日本での製造物責任については、民法が主な根拠とされていました。日本でも、以前は各国と同様に、製品の欠陥により消費者が損害を受けた場合、不法行為として製造者の過失を証明する必要がある過失責任が採用されていました。

そのため、製品の欠陥で被害を受けた消費者は、製造者を提訴しても、過失が証明できない場合は損害賠償が受けられない状態でした。

日本でのPL法の施行は、アジアの中では遅い方です。日本でも、EC指令により欧州各国がPL法の制定を始めた1980年代後半から、PL法の制定が議論されていました。しかし、当時採用されていた過失責任で十分であるという意見や、PL法により米国のような訴訟社会になることへの産業界の懸念などから、PL法の制定に踏み切れない状況でした。

しかし、1993年に細川連立政権が誕生し、従来の政権以上に消費者保護を重視した政策を採用したことから議論が進み、1995年にPL法が制定されました。

日本のPL法の特徴については、第4章でも詳しく解説します。

ここまで、PL法制定という、世界各国が国として行った消費者保護の対策について見てきました。次は、企業が行った対策を見てみましょう。

3. 歴史的エピソード: PL事故対策の成功事例となった「J&Jのタイレノール事件」

企業のPL事故対策において、最も優れたダメージコントロール[6]を実現したと言われる事件があります。

製薬・医療機器等の製造・販売を行う米国のジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社(J&J)が1955年から販売を開始[7]した「タイレノール」は、空腹時でも効果のある頭痛薬として、現在も人気の商品です。1999年からは日本でも販売されています。

事件の発端は、1982年9月29日、タイレノールを服用した少女が死亡したことでした。その後もタイレノール服用後の突然死が相次ぎ、少女を含むシカゴ地区の住民7名が死亡しました。原因は、タイレノールに毒性のあるシアン化合物が混入していたためでした。

当初、シアン化合物の混入が第三者による犯行なのか、製造過程での問題なのかはわかりませんでした。しかし、当時のジェームズ・バークCEOは、迅速に緊急対策チームを編成し、消費者を守るために全てのタイレノールの製造・販売を中止しました。

そして、市場にある3,100万本を全て無料で回収するリコールを実施しました。リコールには、テレビ放送、衛星放送、フリーダイヤル、新聞の一面広告などあらゆる手段を講じ、消費者に対して一切服用しないように強く呼びかけました。同社がこのような対応を決定するのに、1時間かからなかったとも言われています。

同社は、マスメディアからの厳しい追及に対しても、情報を一切隠さず、開示し続けました。このリコールには、約1億ドル(当時のレートで約249億円)の費用が掛かったと言われています。その後、異物混入を防ぐパッケージを開発して販売し、事件の再発を防ぐことができました。事件の後、タイレノールの売上は激減しましたが、わずか2か月後の1982年12月には、事件前の80%まで回復しました。短期間での売上の回復は、同社が責任を回避せず、迅速な対応をしたことが高く評価された結果と考えられています。

なお、タイレノールにシアン化合物が混入した原因は今でもわかっていません。事件が起こった際に第三者が混入したという通報があり、容疑者が何人か浮上したものの、証拠不十分のため事件は現在も未解決のままです。

この事例は、PL事故発生後に損害を拡大させないためのダメージコントロールの重要性や、迅速で積極的な情報開示とリコールによる再発防止が、企業にとって効果的であることを認識させる事件でした。そのため、この事例は、現在でもダメージコントロールの成功事例として、多くのビジネススクールでケーススタディとして利用されています。

1985年、日本では三洋電機が石油ファンヒータのPL事故で全面リコールを行いました。J&Jと異なり、複数の死亡・中毒事故の後でしたが、リコールのためにテレビCMや新聞にお詫び広告を掲載し、数か月間、提供番組でのテレビCMを自粛しました。この方法は、J&Jをモデルにしたと言われており、その後、多くの日本企業が同様の方法でリコールを行うようになりました。

次章では日本におけるリコールについても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

[6] 発生した事故に対して、損害を最小限に留める事後処理を行う手法。主に医療や軍事、自動車分野 などで使われる用語ですが、ビジネス分野においても浸透しています。

[7] 1959年にジョンソン・エンド・ジョンソンと統合したマクニール研究所が発売。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマー カンパニー「タイレノール®の歩み」, https://www.tylenol.jp/news-history (閲覧日:2022年5月23日)

4. 日本のPL法の特徴と制定による影響

ここでは、改めて日本のPL法の特徴と、PL法が制定されたことの影響を解説します。

4-1. 日本のPL法の特徴

日本のPL法の主な特徴として、次のようなものがあります。

・欠陥の定義

・責任の主体

・無過失責任(厳格責任のこと)

・欠陥の定義

PL法における欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いていることです。具体的には、製品自体の欠陥(設計上の欠陥と製造上の欠陥)と広告・表示の欠陥に分かれます。この基準は、米国の統一PL法と同じです。

・責任の主体

PL責任の主体は、製造者です。輸入商品については、輸入者が製造者になります。OEM(相手先ブランド)商品は、ブランドの表示者が製造者になります。ただし、米国統一PL法と異なり、欧州PL指令と同様に、販売業者は責任主体には含まれません。

・無過失責任

PL法では、従来の民法による過失責任に対して、無過失責任が採用されています。米国統一PL法と同様に、製品に欠陥があり、その欠陥により生命・身体・財産に損害を受けた場合、被害者は製品の欠陥に製造者の過失があることを証明しなくても、損害賠償を受けることができるということです。

ただし、製造者があらかじめ安全性の危険を予見することができなかった場合は責任の対象になりません。また、完成品の製造者からの設計指示通りに製造し、部品・材料メーカーに過失がなかった場合、部品・材料メーカーは責任の対象にはなりません。

日本では、このようなPL法によって消費者の安全が守られています。

4-2. 日本におけるPL法制定の影響

PL法の制定後、日本では、米国のように訴訟が頻発することはありませんでした。米国では、訴訟の制度が消費者の保護において大きな役割を果しているのに対して、日本では保険や行政の制度が大きな役割を果しているからです。しかし、PL法の制定は、企業のリスクマネジメント戦略に大きな影響を与えました。

4-2-1. 自主的なリコールの増加

PL制定による影響の一つは、企業の自主的な判断によるリコールの増加です。リコールには、法律に基づく法定リコールと、企業が自主的な判断で行う自主リコールがあります。リコールは、PL事故の発生や拡大を防止するために有効な手段ですが、リコールすべきか否かの判断が難しいのが課題です。

例えば、米国の法定リコールでは、連邦法の米国消費者製品安全法に基づき、大統領直属で設立された行政機関のCPSC(Consumer Product Safety Commission:米国消費者製品安全委員会)により、欠陥製品の種類、市場流通数、危険の程度、危険の頻度の観点からリコールの条件が決定されます。

企業が自主リコールする場合、これらの要素を各企業が独自に判断する必要があります。この判断は容易ではなかったため、PL法施行後しばらくは、リコールはそれほど行われませんでした。日本の各企業は、PL法施行後、米国のように多くの訴訟が起こるのか、PL事故に対する予防として企業にリコール責任が厳しく問われるのかなど、訴訟や消費者の反応をうかがっていたのです。

損保ジャパン・リスクマネジメント リスクエンジニアリング事業部 首席コンサルタント(PL担当部長)の新井 克氏は、当時のメーカーのPL問題に対する認識について、次のようにコメントしています。

PL法施行後の4,5年間は、メーカーは慎重にその影響を見つめていた。しかし、00年以降になると保険会社には、「PL法も怖くないからPL保険をやめたい」とか、「PL保険は本当に必要なのか」といったメーカーからの要請や問い合わせが増えてきた。

新井 克「新時代のリコールマネジメント」,『リスクマネジメントTODAY』P.8,2007年7月,https://image.sompo-rc.co.jp/uploads/publications/pdf/today43_recallmng.pdf (閲覧日:2022年5月24日)

企業は、PL事故の対策にはリコールが有効であることは認識していましたが、自主リコールをすべきか否かの判断は慎重であったことがうかがわれます。PL保険については、4-2-2.で詳しく説明します。

2009年、消費者を保護するための消費者安全法が制定され、所管する消費者庁が設立されました。消費者安全法では、生活用品に重大事故が発生した場合、製造者は消費者庁に届け出る義務が規定されました。

経済産業省は、生活用品として以下のようなものを挙げています。

表)生活用品の具体例

| 製品別 | 具体例 |

| 燃焼器具 | ストーブ、給湯器、ふろがまなど |

| 家庭用電気製品 | リチウム電池使用製品、電気ストーブ、食器洗い機、空気清浄機類、温水便座類、ACアダプター、照明器具など |

| 玩具・乳幼児用品 | ベビーカー、玩具、子供服など |

| 保健衛生具 | 電動車椅子、介護用ベッド、湯たんぽなど |

| 台所・浴室用品 | IH調理器・電気こんろ、圧力鍋など |

| 家具・住宅用品 | 椅子、時計、農機具など |

| 乗物・乗物用品 | 自転車、幼児用座席など |

| 身のまわり品 | 歯ブラシ・びんなど |

| レジャー用品 | 運動用具・アウトドア、楽器など |

| 繊維製品 | 衣類・靴など |

また、重大事故とは、事故の原因にかかわらず、以下のいずれかに該当するものが対象です。

・死亡事故

・火災

・一酸化炭素中毒

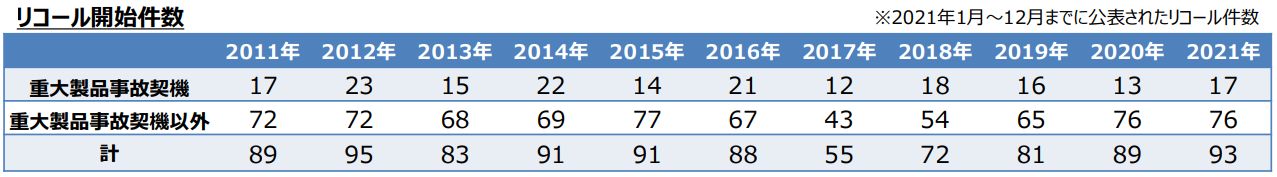

この届出制度が、企業のリコール判断に大きく影響しました。経済産業省の報告書[8]では、2009年から2021年の13年間に、重大事故の届出が13,195件(平均すると1,015件/年)ありました。

その中で、2011年から2021年までの11年間に行われたリコール927件のうち、重大事故を契機とするものが188件(約20%)であるのに対し、重大事故契機ではないものが739件(約80%)となっています。

この数字は、企業が製品の欠陥を発見した場合、重大事故であるか否かにかかわらず、積極的にリコールするようになったことを示しています。この背景には、PL法に基づき、製造者のPL事故の責任を求める裁判が続いたことに加えて、PL問題が企業の品質問題の法令遵守の問題から、CSR(企業の社会的責任)やリスクマネジメントという経営問題になったことが影響していると思われます。

4-2-2. リスク保険活用の広まり

PL制定による影響のもう一つは、リスク保険を活用したリスクマネジメントが広まったことです。PL事故をカバーする保険には、生産物賠償責任(PL)保険(以降、PL保険)と、生産物回収費用(リコール)保険(以降、リコール保険)の2種類があります。

PL保険は、PL事故の被害者への損害賠償や訴訟費用を補填します。リコール保険は、PL事故の発生や拡大を予防するために、対象商品を市場から無料で回収して、修理、交換、返金に応じる費用を補填します。

つまり、PL保険は、起こってしまったPL事故に対する費用の保険、リコール保険は、PL事故を予防するための費用の保険ということです。

参考)

出岡 大作「PL保険とは?基本の補償内容と組み方のポイント」,『保険の教科書), 2021年6月2日,https://hoken-kyokasho.com/pl-insurance (閲覧日:2022年5月25日)

保険の教科書 編集部「リコール保険とは何か?PL保険との関係と2タイプの補償」, 『保険の教科書),2021年10月27日,https://hoken-kyokasho.com/recall-insurance (閲覧日:2022年5月25日)

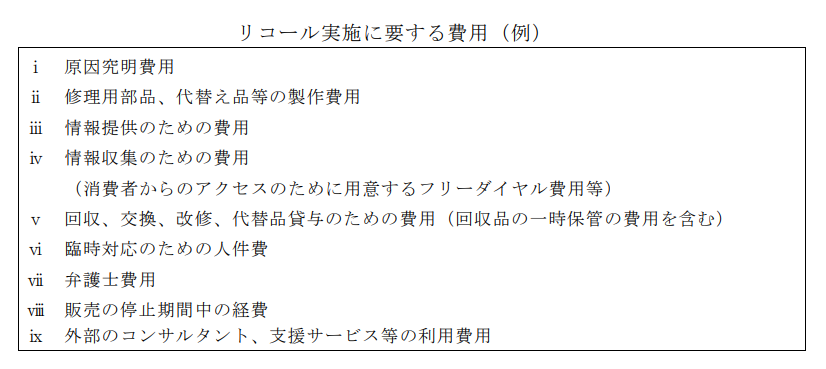

特に、リコールには多額の費用がかかります。そのため、経済産業省は、リコールハンドブックにおいて、製造者はリコール保険の利用も検討しておくべきと注意を促しています。

リコールハンドブックでは、リコールには次のような費用を要するとされています。

図)リコールに要する費用の例

特に、自動車や電機製品は、市場の流通数が多いため、市場から全製品をリコールする場合、相当高額の費用が発生します。1製品のリコールに50億円から100億円の費用が発生することもあります。しかしながら、その費用を惜しみ、消費者の生命や身体に損害を与える欠陥に対して、リコールによる予防を行わずに重大事故が発生した場合、前述のフォード社のように社会から厳しい非難を受けることになります。

このように、PL事故やリコールに要する費用には、資金的な手当をしておかないと、経営的なダメージが大きくなります。これらのリスクに対して、資金的な手当てをしておく有効な方法が、PL保険やリコール保険などのリスク保険なのです。

4-2-3. リスク保険とリスクマネジメント

リスク保険は、当初は、資金的に余裕がある大企業から活用が始まりました。しかし、その後、商工会議所などによるグループ保険[9]の導入により、中小企業にも広がるようになりました。

ただし、これらの保険の導入の前提として、企業のリスクマネジメント戦略が必要です。リスクマネジメントとは、リスクを制御しようとするアプローチである「リスクコントロール」と、リスクに資金的な手当てをしようとするアプローチである「リスクファイナンス」から構成される経営手法です。

リスク保険は、「リスクファイナンス」の手法の一つです。リスク保険を有効に機能させるには、品質安全に対する「リスクコントロール」を合わせて行うことが必要です。

PL法の対応は、品質安全への取り組みが基本です。製造、設計から広告、表示に至るまで、製品の安全対策を行います。それでも、完全に無欠陥の製品を作ることは事実上不可能です。

そのため、一定の品質問題が発生する前提で、事故に備えるリスクコントロールをすることが重要です。特に、PL法では製品そのものだけでなく、広告・表示の欠陥も対象になるため、注意が必要です。広告・表示においても安全で適切な使い方を分かりやすく表示しなくてはなりません。

このように、リスク保険の導入と品質安全に対する取り組みを合わせて行うことで、実効性のあるリスクマネジメントが成立します。

PL法の制定により、企業は製品の品質安全に取り組むとともに、欠陥が発見された場合の損害の拡大と予防を目的として、自主リコールを行うようになりました。そして、自主リコールに伴う資金的な手当として、PL保険やリコール保険を積極的に導入するようになりました。PL法の制定は、企業のリスクマネジメントへの取り組みを促進させたと言えます。

「製造物責任法 (PL法)」をeラーニングで社員教育

eラーニングコース:製造物を適切に管理するための「PL法 (製造物責任法)」知識習得コース

ビジネスに必要な製造物責任法(PL法)の基礎知識を身につける

この記事のとおり、PL法では、製造業者に「過失」がなくても、消費者が「損害」を受けた場合に、製造業者に損害賠償の責任が発生します。

本教材では、ビジネスで必要となる製造物責任法(PL法)の基本的な考え方や概念を学習し、ケーススタディで実務的な知識を身につけることができます。

本教材をeラーニングとして配信することで、効率的に「製造物責任法(PL法)」の社員教育をすることが可能です。

[8] 図3の引用元と同様。

[9] 全国の会員が、スケールメリットを生かして低額で加入できる保険。

5. まとめ

世界初のPL法は、1979年、米国で制定された統一製造物責任法(統一PL法)です。ただし、統一PL法はモデル法であり、連邦法のように全米で同じ法律が適用されるわけではありません。各州は、統一PL法に基づき、独自の州法によりPL事故に対して判断していました。しかし、統一PL法に定義された厳格責任や責任の主体などの基準は、その後、日本を含めた各国PL法のモデルにもなりました。

米国で統一PL法が制定された背景になったのは、欠陥製品により被害を受けた消費者を保護するための消費者運動に伴う訴訟でした。一方、米国独自の高額の懲罰的賠償により、倒産するメーカーも出始めたため、懲罰的賠償に制限をかける州も出始めました。懲罰的賠償とは、実質的な損害賠償に相当し、加害者に対する制裁の意味も持ちます。ただし、米国ではPL事故に対する製造者の責任は、各州法に基づき判断されることに注意が必要です。

欧州のPL法は、1985年、当時のEC委員会が出したPL指令に基づきます。米国のモデル法と異なり、EC加盟各国は、PL指令に基づき、1988年までに国内法の制定が義務付けられました。PL法の基本的な基準は、米国統一PL法と類似していますが、米国のように懲罰的賠償制度がないこともあり、訴訟が多発することはありませんでした。

アジア各国も、1986年のインドを始めとし、消費者保護を目的として各国でPL法が制定されるようになりました。独立したPL法を制定する国と、消費者保護法の中に製造物責任を規定している国があります。

かつての日本では、PL事故に対して、現在採用されている無過失責任ではなく、過失責任で充分であるという意見や、米国のような訴訟社会になるという企業の危惧などがありました。そのため、アジア各国と比較してもPL法の導入は遅く、制定されたのは1995年でした。

日本のPL法は、欠陥の定義、責任の主体、無過失責任などの基準は、米国統一PL法と同様ですが、米国と異なり、販売業者は責任の主体には含まれていません。PL法制定後も、米国のように訴訟が多発することはありませんでしたが、企業のリスクマネジメント戦略に大きな影響がありました。

企業は、欠陥を発見後、重大事故のリスクがない場合でも、積極的に自主リコールによりPL事故の拡大や予防に取り組むようになりました。また、PLへの対応コスト、特に多額の費用が発生するリコールに対する資金的な手当として、PL保険やリコール保険を導入するようになりました。

このように、PL法の制定により、企業のリスクマネジメントの戦略性が進歩しました。

今回ご紹介したPL法の歴史とエピソードから、PL法を遵守する意義をご理解の上、自社の最適なコンプライアンスの実現に取り組んでください。

- 通商産業省産業政策局消費経済課編『製造物責任法の解説』,財団法人通商産業調査会,1994

- ハワード・アボット『リコール・マネジメント』,有斐閣,1994

- 朝見 行弘「第1回 製造物責任の源流」,『誌上法学講座』,2021年9月,https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202109_15.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 朝見 行弘「第2回 施行後の裁判例にみる製造物責任法」,『誌上法学講座』, 2021年10月,https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202110_15.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 出﨑 克「製造物責任の特徴と歴史 」, 『セフティマネジメント協会), 2017年3月21日,http://npo-safety.org/column/pl-risk/01-2/ (閲覧日:2022年5月26日)

- 銀泉株式会社 銀泉リスクソリューションズ株式会社「米国における賠償責任の動向-PL(製造物責任)訴訟と雇用慣行賠償責任訴訟-」, https://www.ginsen-gr.co.jp/news_pdf/rsr_q_201210_001.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 小林通也「米国における賠償リスク」,『損保ジャパン日本興亜RMレポート112』,2014, https://image.sompo-rc.co.jp/reports_org/r112.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 銀泉株式会社 銀泉リスクソリューションズ株式会社「欧州諸国のPL(製造物責任)法制度と製品安全性規制の動向-主要国の制度概要と特徴について-」、2014,https://ginsen-risk.com/narage/pdf_file/rsr_q_201401_006.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 銀泉株式会社 銀泉リスクソリューションズ株式会社「アジア諸国のPL(製造物責任)法制整備の動向」,2013,https://www.ginsen-gr.co.jp/news_pdf/rsr_q_201301_002.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- ジェトロ・ニューヨーク・センター「米国の消費者保護法について」,2010年12月,https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000420/usa_protectLaw.pdf (閲覧日:2022年)

- ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマー カンパニー「タイレノール®の歩み」, https://www.tylenol.jp/news-history (閲覧日:2022年5月26日)

- 菊地孝仁「タイレノール事件を知っていますか?-1」,『ISO13485への対応ならワークシフト』,2019年10月7日, https://yakuji119.com/2019/10/07/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F-1/ (閲覧日:2022年5月26日)

- 藤原俊明ほか「R-Map手法によるリコール判断のための 社会的因子に基づくリスクバイアスの検討」,https://www.jstage.jst.go.jp/article/safety/52/1/52_26/_pdf/-char/ja (閲覧日:2022年5月26日)

- 消費者庁消費者安全課「消費生活用製品の重大製品事故の報告義務等について(概要)」,https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/assets/consumer_safety_cms202_210610_01.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 経済産業省「2020年の製品事故発生状況及び課題」,https://www.meti.go.jp/product_safety/policy/2020fyreport/document2.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 経済産業省 産業保安グループ製品安全課「製品安全行政を巡る動向」,令和4年3月25日, https://www.meti.go.jp/shingikai/shokeishin/seihin_anzen/pdf/019_01_00.pdf (閲覧日:2022年5月25日)

- 新井 克「新時代のリコールマネジメント」,『リスクマネジメントTODAY』,2007,https://image.sompo-rc.co.jp/uploads/publications/pdf/today43_recallmng.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- Greg Dobie編「製品リコール 新たなリスク環境による影響を管理する」,『Allianz』, 2017年12月,https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/countries/agcs-japan/press/2018-AGCS-Japan-Product-Recall.pdf (閲覧日:2022年5月26日)

- 経済産業省「リコールハンドブック」,https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/recalltorikumi.html (閲覧日:2022年5月26日

- 経済産業省「リコール情報」,https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html (閲覧日:2022年5月26日)

- 出岡 大作「PL保険とは?基本の補償内容と組み方のポイント」,『(保険の教科書), 2021年6月2日,)https://hoken-kyokasho.com/pl-insurance (閲覧日:2022年5月26日)

- 保険の教科書 編集部「リコール保険とは何か?PL保険との関係と2タイプの補償」, 『(保険の教科書),)2021年10月27日,https://hoken-kyokasho.com/recall-insurance (閲覧日:2022年5月26日)日本商工会議所「中小企業PL保険制度」 ,https://www.ishigakiservice.jp/pl (閲覧日:2022年5月26日)